|

СПЕЦІАЛЬНІ

ПАРТНЕРИ

ПРОЕКТУ

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

|

|

31 марта 2010 г., 21:09

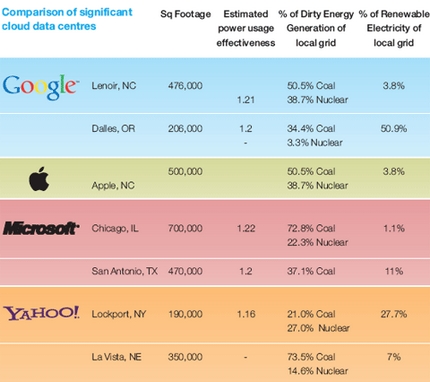

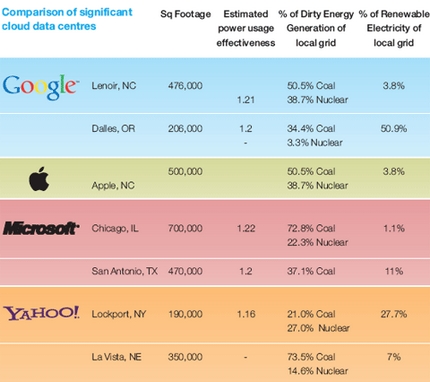

Вчера Greenpeace опубликовала отчет о том, как влияют облачные вычисления на климатические изменения на Земле. В нем затрагивается деятельность таких компаний, как Google, Amazon.com, Apple, Facebook, salesforce.com и Microsoft, предоставляющих услуги класса cloud computing.

Основываясь на аналитических данных Climate Group и Global e-Sustainability Initiative 2008 г., Greenpeace прогнозирует, что электричество, потребляемое облаком (Интернет центры обработки данных и коммуникационные сети, позволяющие всем нам к ним подключаться), увеличится с 623 в 2007 г. до 1964 млрд кВт/ч в 2020 г. Рост потребления облачных услуг – главная тенденция современности.

Эксперты организации отмечают, что крупные игроки бурно развивающегося рынка вроде Google и Microsoft весьма инициативны в том, что касается энергетической эффективности, они ведут себя довольно агрессивно в применении технологий, сокращающих энергозатраты. Энергосберегающие оборудование, модели и процессы, которые изобретаются гигантами, должны со временем повсеместно распространиться по всей ИТ-индустрии. Тем самым компьютинг вообще должен стать более экономным в отношении электроэнергии.

Вместе с тем основное внимание Greenpeace уделяет влиянию облачных вычислений на окружающую среду. Т. е. одного только повышения энергоэффективности ЦОД недостаточно, требуется также сфокусироваться и на источниках электроэнергии. Защитники окружающей среды ратуют за отказ от невозобновляемых источников энергии, в особенности природного угля, в пользу энергии ветра и солнца. И эта задача вменяется ИТ-компаниям. «Они, будучи новаторами цифровой эры, должны быть и лидерами в продвижении энергетической революции», – говорится в отчете.

Под нападки Greenpeace попала Facebook, которая сейчас строит ЦОД в штате Орегон, где будут применяться главным образом электростанции на угле, наиболее дешевом и грязном источнике энергии.

Конечно, не стоит преувеличивать влияние поставщиков облачных услуг. В конце концов, наши ИТ-устройства, использующие облачные ресурсы, – все эти десктопы, ноутбуки, планшеты, смартфоны, электронные книги, игровые консоли – вместе взятые сегодня потребляют больше энергии, чем сами облака. Так что в изменении климатических условий виновны и мы.

25 марта 2010 г., 19:52

Вопрос о том, нужно ли ИТ-директору быть сведущим в техниках процесса бюджетирования, безусловно, далек от праздности. Другое дело, что разобраться в этой области, не будучи финансистом (или просто хорошо подкованным), может оказаться непростой задачкой.

И я это испытал на своей шкуре. В прошедшие четверг и пятницу я прослушал второй модуль бизнес-школы «Современные методы управления бизнесом: Business Intelligence» и, должен признаться, срезался. Сразу скажу – в университете я эту тему проходил вскользь, а умных книг не читал. Наивно полагая, что бизнес-школа должна позволить людям постигать новое, приобретать необходимые умения, навыки и знания, я в необремененном предметными сведениями состоянии пришел на модуль «Бюджетирование в компании: принципы и базовые технологии». Если теорию я худо-бедно понимал, то с задачами справиться было гораздо труднее. Впрочем, чего греха таить – без формул и/или примеров я задание (по расчету денежного потока) не решил, в отличие от большинства присутствующих (а это примерно 10 человек, из которых 3-4 знакомых лица с первого модуля).

Я, конечно, понимаю, что главное в курсе стыковка теории (в данном случае бюджетирования) и ее инструментальной поддержки. Но как говорить о стыковке, когда фундамент теории не до конца понятен? Получается так, что я пошел в школу, но попал в университет, где требуются школьные знания. Возможно, организаторам стоит рассмотреть вариант сокращения объема подаваемой информации и ее упрощения. Иначе модуль нужно называть «Бюджетирование в компании для финансистов: углубляем знания» или что-то в этом роде.

С программой второго дня – вернее, практической части – ситуация получше. Здесь рассматривались вопросы, касающиеся того, что бизнес-приложение SAP BusinessObjects Planning and Consolidation может предложить для реализации процесса бюджетирования и чем оно лучше старого доброго Microsoft Excel. Кстати, оказывается, в последнем сейчас создается бюджет практически в 98% случаев. Сказывается простота освоения и доступность данного ПО. Впрочем, по словам докладчиков, эта программа не подходит, когда мы имеем дело с достаточно крупной организацией. В ней можно реализовать бюджетирование, но выполнять эту задачу здесь проблематично ввиду масштабности получаемых таблиц, к тому же Excel не предлагает средства разграничения доступа к данным (вопрос безопасности), как и ряд других развитых возможностей, присутствующих в SAP BPC.

17 марта 2010 г., 19:55

Завтра мне снова в школу… в бизнес-школу «Современные методы управления бизнесом: Business Intelligence». Этот информационно-образовательный проект был анонсирован украинским офисом SAP и компаниями «Стратегический партнер» и «Бэст Пректис Консалтинг» в конце прошлого года. Спасибо организаторам, что пригласили меня принять в нем участие.

Завтра и послезавтра пройдет второй модуль учебного курса, посвященный бюджетированию, а пока я хотел бы поделиться впечатлениями от первого модуля о стратегическом управлении, о котором я совершенно запамятовал рассказать после его прохождения ровно месяц назад.

Цель первого модуля – в лаконичной и доступной форме изложить основные задачи и технологии стратегического управления компанией, ознакомить топ-менеджмент компаний с технологией разработки и внедрения системы сбалансированных показателей предприятия, а также создать навыки построения системы показателей верхнего уровня.

Про организационные моменты говорить, в общем-то, и нечего: удобное место проведения, хороший зал, проектор, доска, раздаточные материалы с распечатанной презентацией, опытный докладчик, способный удерживать внимание слушателей, частые кофе-паузы для отдыха и переваривания информации, а также общения.

Слушателей было около десяти человек, т. е. могло быть и больше. В основном это клиенты: финансовые директора, менеджеры и пр., хотя присутствовали и ИТ-специалисты из SAP для получения информации, так сказать, для общего развития.

Понравилось четкое разделение мероприятия на теоретическую часть и практическую. По времени они соотносились примерно как 70% к 30%, т. е. первый день и половина второго была отдана сугубо бизнес-вопросам, а вторая половина второго дня – ознакомлению с инструментальной поддержкой стратегического управления с использованием демо-систем. И все бы ничего, если бы в качестве технической базы не использовались обычные десктопы, которые, бывало, не справлялись с нагрузкой и на некоторое время задумывались… Впрочем, мы довольно быстро привыкли к такому режиму работы и не торопились почем зря щелкать на все кнопки меню.

Больше нареканий вызывает другая вещь. Как-то слишком уж элементарно было построено введение в программные средства управления стратегией, не говоря уже о соответствующем практическом задании. Понятно, что ПО не полностью отражает подходы стратегического управления компанией (есть много вещей, которые попросту не поддаются алгоритмизации), но можно было как-то посерьезнее подойти к этому вопросу. Признаюсь, перед занятием я даже немного побаивался, что, как человек без опыта профессиональной работы в сфере управления, срежусь. Но не тут-то было.

И тем не менее, поскольку я по роду деятельности больше тяготею к ИТ-составляющей управления бизнесом, то узнать систематизированную теорию мне было очень интересно и полезно, хотя, конечно, мне приходится время от времени и такую информацию переваривать после мероприятий, посвященных средствам бизнес-аналатики.

16 марта 2010 г., 20:16

С каждым годом ширится применение программно-аппаратных комплексов (appliance) в проектах построения хранилищ данных, утверждают эксперты Forrester Research. В 2008 г., когда специалисты этой организации начали анализировать данную категорию решений в рамках отдельных исследований, те не были готовы для повсеместного корпоративного применения и выступали лишь вспомогательными инструментами в хранилищах данных. Они использовались главным образом для ускорения процедур сканирования таблиц и обработки запросов и не могли считаться полноценными корпоративными платформами, поддерживающими управление информационными хранилищами в комплексе.

Но с тех прошло два года и ситуация поменялась – современные программно-аппаратные комплексы обладают всем необходимым для такой работы. Они располагают требуемым уровнем масштабируемости и гибкости, а также средствами управления нагрузкой и пр. Больше того, на такие продукты сегодня делают ставку крупнейшие игроки рынка средств бизнес-аналитики, среди которых Oracle, IBM, Teradata, Microsoft и Sybase. «Доросли» до вполне конкурентоспособного состояния и решения от молодых компаний в этой области Netezza, Greenplum, Vertica, Kognitio, ParAccel и др.

Аналитики Forrester отмечают и другую тендецию – платформы построения корпоративных хранилищ данных постепенно оснащаются аналитическими возможностями, получают предварительно настроенные модели предметных областей, поддержку сервис-ориентированной архитектуры. Иными словами, рассматриваемые решения превращаются в серверы аналитических приложений, которые посредством SOA-интерфейсов предоставляют BI-возможности широкому кругу бизнес-приложений. Такие системы – преднастроенные, оптимизированные, модульные – сильны прежде всего скоростью развертывания.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы сроки построения хранилищ данных уменьшатся еще ощутимее, как и затрачиваемые при этом ресурсы, за счет прихода облачных средств построения хранилищ данных. Все к тому идет.

10 марта 2010 г., 13:42

В текущем номере «КО» вышла большая статья, посвященная открытым корпоративным системам. В нее, к сожалению, мы не успели включить экспертное мнение о перспективах Open Source BI-решений, любезно предоставленное Джоном Пейджем (Jon Page), независимым специалистом мирового уровня в сфере бизнес-аналитики. Поэтому привожу его здесь.

По словам г-на Пейджа, в последнее время действительно ощущается востребованность BI-средств, распространяемых с открытыми исходными текстами. К наиболее известным сегодня относятся продукты компании Pentaho. Основные преимущества таких инструментов – их легко можно бесплатно получить через Веб или приобрести за скромные средства и быстро внедрить. «Такой вариант идеален для небольших проектов, малых организаций или в тех случаях, когда решение должно быть оперативно реализовано и готово к работе, при этом, возможно, без каких-либо стратегических намерений», – отмечает эксперт. Это те условия, в которых Open Source средства целесообразно использовать.

Однако когда речь заходит о достаточно масштабных BI-проектах, на выполнение которых требуется время, открытые аналитические решения теряют свой главный козырь – доступность. По словам Джона Пейджа, в таких ситуациях общая стоимость владения ими вряд ли выйдет меньше, чем таковая для традиционных коммерческих продуктов. К тому же нельзя забывать, что при модификации кода специалистами предприятия, все риски и затраты, связанные с дальнейшим развитием ПО и интеграцией, всецело ложатся на потребителя. Такое не всех устраивает.

В общем, выбор того или иного вида BI-решения должен диктоваться ситуацией. Потенциальным потребителям необходимо тщательно оценивать все «за» и «против» открытых систем и на основании этой оценки решать, применять ли их. Одно лишь слепое желание экономии ни к чему хорошему не приведет.

26 февраля 2010 г., 17:09

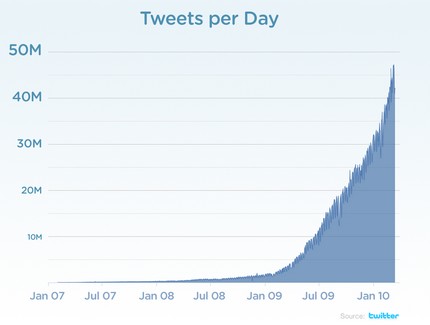

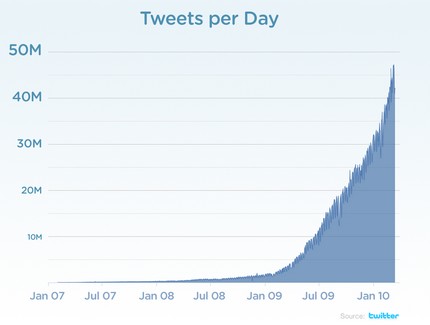

Популярность Twitter растет как на дрожжах. По словам аналитика Twitter Кевина Вейла (Kevin Weil), в настоящее время посредством сервиса микроблогинга ежедневно публикуется около 50 млн заметок, а каждую секунду – порядка 600. Цифры, конечно, впечатляющие, но какова реальная доля полезной информации в общем объеме?

По мнению аналитиков, она незначительная. Шум превалирует. Но даже если из 50 млн «твитов» 49999900 проходят «мимо» вас, оставшиеся 100 важных записей стоят того чтобы их находить, не правда ли?

Чтобы Twitter был средством получения полезной информации, эксперты советуют не только тщательно выбирать тех, кого «фалловить», но и использовать фильтры, встроенные в Twitter-приложения, например, самое распространенное сейчас – TweetDeck. Кто-нибудь из вас пользуется последним? Какие впечатления?

23 февраля 2010 г., 17:18

Будущее всегда вызывало и будет вызывать живой интерес у человечества. Перспективы технологичного мира тоже по-своему занятны. Но ответить на вопрос «Что будет дальше в ИТ-индустрии, какие тенденции будут определять ее развитие?» непросто. Непросто не потому, что мы испытываем нехватку в инновациях, как раз наоборот. Проблема в том, как из сонма имеющихся идей, концептуальных подходов и технологий выбрать те, которые будут определяющими.

По мнению аналитика Forrester Research Шэрин Ливер (Sharyn Leaver), в прошлом году определяющими в отношении ИТ для бизнеса были такие вещи, как консьюмеризация ИТ (consumerization of IT), бережливые ИТ (lean IT), облачные вычисления. В будущем к ним должна присоединится smart computing, вот уже несколько лет оформляющаяся в полноценную концепцию. Она призвана расширить имеющиеся аппаратные, программные и сетевые технологии, дополнив их интеллектуальными возможностями (прежде всего анализа проблемных ситуаций в масштабе реального времени) и, таким образом, позволить предприятиям оптимизировать процессы и решать более сложные бизнес-проблемы. В отличие от горизонтальных подходов персональных и сетевых вычислений, «умные вычисления» будет вертикальным, индустриально-ориентированным.

Несмотря на зыбкость идеи smart computing, аналитики уже сейчас говорят о том, что ее элементы можно обнаружить в RFID-средах и некоторых экспериментах с использованием датчиков.

Сегодня данная концепция находится в сфере интересов одной лишь IBM (вспомним инициативу A Smarter Planet). Аналитики сходятся во мнении, что придет время и к Голубому гиганту присоединятся другие крупные игроки ИТ-рынка, а там недалеко и до мэйнстрима.

15 февраля 2010 г., 15:25

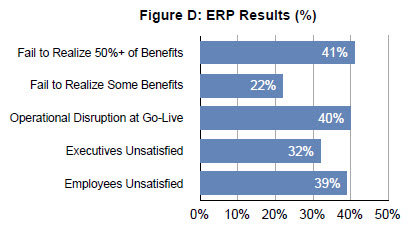

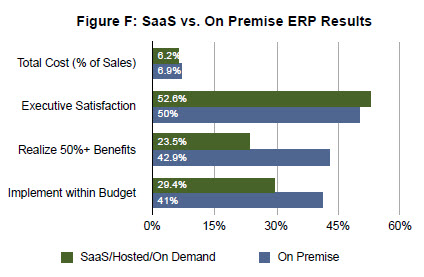

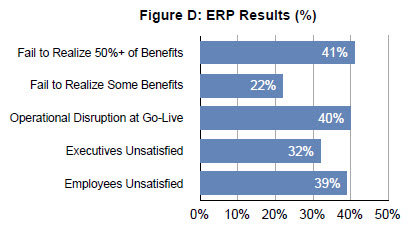

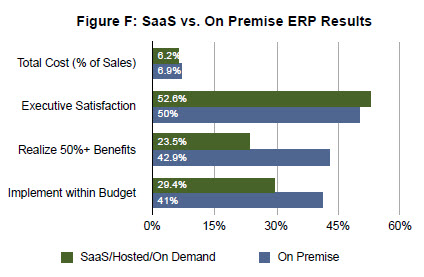

Недавно американская консалтинговая компания Panorama опубликовала результаты исследования, в котором сравнила ожидания клиентов и фактический эффект, полученный ими в результате реализации ERP-проектов. Эксперты пришли к пяти выводам.

1. Внедрение ERP занимает больше времени, чем изначально планировалось. Согласно полученным данным, 57% проектов не укладываются в первоначально определенные сроки. Это следствие чересчур оптимистичных оценок.

2. Реализация проекта выходит за рамки установленной вначале стоимости. По сведениям Panorama, такова судьба 54% проектов. Проблема кроется в том, что заказчики не уделяют должного внимания затратам, не связанным с расчетами за ПО, включая управление проектами, управление организационными изменениями, модернизацию оборудования и пр.

3. В результате большинства проектов ожидаемый эффект не достигается. 41% компаний не получают и половины предполагаемых бизнес-возможностей. Кроме того, 40% респондентов отмечают, что их компании испытывали серьезные проблемы в деятельности – такие как невозможность доставки продукции или подведения баланса – после запуска систем в промышленную эксплуатацию. Наконец, только 68% руководителей и 61% сотрудников сколько-нибудь удовлетворены ERP-решением.

4. Сервисные (Software-as-a-Service) решения требует меньше времени для внедрения, чем традиционные, но при этом дают меньший бизнес-эффект. В среднем SaaS и хостинговые версии систем управления ресурсами требуют для внедрения 11,6 месяца, между тем как на on-premise-варианты, как правило, затрачивается 18,4 месяца, вдобавок они обходятся несколько дешевле (6,2 против 6,9% от годового оборота компании) и дают чуть более высокий уровень удовлетворения клиентов (52,6 против 50%). Однако у и SaaS есть свои недостатки. Во-первых, ограниченный эффект на бизнес. Компании получают лишь 23,5% от ожидаемых бизнес-результатов (для традиционных систем данный показатель выше почти в два раза). Во-вторых, проекты внедрения SaaS-систем гораздо чаще выходят за установленные рамки по цене (70,6 против 59%).

5. Компании неэффективно управляют организационными изменениями, вызванными внедрением ERP. Свыше 53% заказчиков находят свои возможности по трансформации организаций крайне слабыми. Кроме того, 47% отмечают, что имеются проблемы со взаимодействием менеджмента и рядовых сотрудников. А такие вещи не содействуют эффективным ERP-внедрениям, как не содействуют этому и проблемы устаревших систем, такие как низкий уровень доступности данных и дефицит интеграции ПО, косвенно ведущие к сопротивлению сотрудников использованию новых решений.

10 февраля 2010 г., 16:01

Я обнаружил список без малого двадцати CIO (в основном британских), более или менее регулярно ведущих общедоступные интернет-дневники о своей деятельности. Конечно, перечень этот не всеобъемлющ, но дает основание прийти к выводу, что их могло быть значительно больше (если учесть общее количество бизнес- и госструктур в мире). Возникает вопрос, а должны ли CIO вообще вести блоги?

Этим вопросом недавно задалась аналитик Forrester Research Шэрин Ливер (Sharyn Leaver). По ее мнению, работа CIO – работа индивидуала, представляющая огромные возможности для продуманного письменного общения. Г-жа Ливер предлагает ИТ-директорам поразмыслить над идеей ведения блогов, если:

- они ощущают потребность в письме, обладают хорошими умением и навыками писания, у них есть в распоряжении человек, который может просматривать их записи до публикации, и, наконец, они способны находить время чтобы периодически делать заметки – раз в неделю или даже чаще (записи, публикуемые раз в три месяца, уже не блоги, а непонятно что);

- они хотят делиться своими наблюдениями и впечатлениями от тех или иных мероприятий, решений, идей и пр. в области ИТ и получать на них отзывы;

- с точки зрения PR ведение блогов CIO будет положительно сказываться на деятельности их организаций и не сослужит им дурную службу.

В противном случае ИТ-руководителям заводить дневник нецелесообразно, так как ничего путного из этой затеи не выйдет.

5 февраля 2010 г., 10:27

Еще не было официально объявлено, но мне уже стали известны результаты соревнований. Итак, победителем ACM-ICPC 2010 стала команда Шанхайского университета Жиатонг (КНР), она справилась с семью задачами. Это третья победа данного вуза в олимпиаде -- предыдущие имели место в 2002-м и 2005-м годах.

"Золото" досталось командам Московского государственного университета (РФ), Национального тайваньского университета (КНР) и... внимание! -- коллективу КНУ им. Т. Г. Шевченко (Андрей Гриненко, Владислав Симоненко и Даниил Нейтер). Молодцы!

"Серебро" получили представители Петрозаводского государственного университета (РФ), Университета Цинхуа (КНР), Саратовского государственного университета (РФ), Университета Варшавы (Польша) и Санкт-Петербургского государственного университета (РФ).

Бронзовые медали заслужили Университет Чжуншань (КНР), Университет Фудан (КНР), Королевский технологический институт (Швеция) и Уральский государственный университет.

Вторая украинская команда -- из НТУ «Харьковский политехнический институт» (Дмитрий Джулгаков, Станислав Червяков и Даниил Бондарев) -- разместилась на 14-м месте. Это тоже довольно-таки неплохой результат.

|

|

|