|

СПЕЦІАЛЬНІ

ПАРТНЕРИ

ПРОЕКТУ

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

|

|

25 апреля 2009 г., 19:05

В силу особенностей моей работы мне часто приходится загружать различное ПО с официальных сайтов разработчиков. По разным причинам: иногда так быстрее, иногда неизвестны (если вообще есть) местные партнеры и т.д. – неважно. Но буквально в последние месяцы я заметил одну особенность.

Как правило ПО, скажем так, «корпоративного» уровня, удается загрузить только после достаточно подробной регистрации. Иногда этот процесс выходит за все разумные рамки, но, поверьте, действовать через каналы, вроде бы специально предназначенные для журналистов, далеко не всегда проще и удобнее. Однажды для подтверждения серьезности намерений от меня даже потребовали отправить какой-то факс в США – ради пробной версии! Впрочем, я все же нашел другие средства убеждения. ;)

При этом я обычно указываю реальное имя и настоящие реквизиты (компания, адрес, имейл, телефон) – когда процент спама и так уже перевалил за 90%, беречься поздно. В результате, в нагрузку к необходимым файлам я дополнительно получал место в списке маркетинговой рассылки, от которой, справедливости ради, почти всегда можно было отписаться. Чаще всего этим контакты со мной и ограничивались (напомню, речь идет о тех случаях, когда меня интересовал лишь сам софт – «на посмотреть»).

Но в последнее время наметилась любопытная тенденция. Мне стали звонить! Нет, конечно не из-за рубежа, а местные партнеры всех рангов (представители, интеграторы, дистрибьюторы, реселлеры), которые до того фактически никак не проявляли своей активности и не афишировали данную продукцию. Звонить именно как потенциальному клиенту, покупателю. Не в каждом случае, но достаточно часто, чтобы я обратил внимание.

Не могу отнести себя к большим рыночным экспертам, но по-моему причины данного явления очевидны. Если в лучшие времена многим компаниям (в лице отделов продаж) достаточно было лишь снимать сливки, то в нынешних условиях им таки приходится прилагать некоторые усилия. И даже хвататься за сомнительных клиентов вроде меня. ;) Конечно, это совершенно не та активность, которой хотелось бы журналисту, но может лед все-таки тронулся? Как бы кощунственно это ни звучало, вполне возможно, что кризисы вроде нынешнего не только закономерны, но и в определенной степени нужны – для оздоровления оторвавшейся от реальности экономики.

23 апреля 2009 г., 12:55

Это один из самых частых вопросов, обычно возникающий по поводу обзоров новых версий. На самом деле, вполне законно считать, что ПО (в первую очередь ОС) подвержено «износу» или старению – конечно моральному, – которое выражается в числе обнаруженных уязвимостей и ошибок, корректной поддержке оборудования и пр. Но все же хочется иметь какой-то объективный критерий оценки.

Традиционно в этом качестве используется производительность, хотя даже ее непросто адекватно и однозначно померить – разные API, разная драйверная поддержка, различные запросы пользователей, многие из которых, скажем, вполне готовы пожертвовать частью вычислительных ресурсов (как правило избыточных для большинства задач) ради более броского интерфейса.

Еще одним хорошим критерием «лучшести» могла бы стать оценка защищенности, но как ее получить? Сам факт появления дополнительных защитных механизмов безусловно интересен, но как померить реальный эффект. Пожалуй, только статистически, если исследование достаточно объективно. А вот и хороший пример.

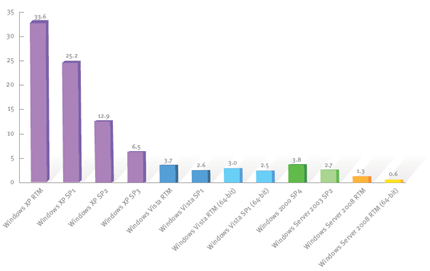

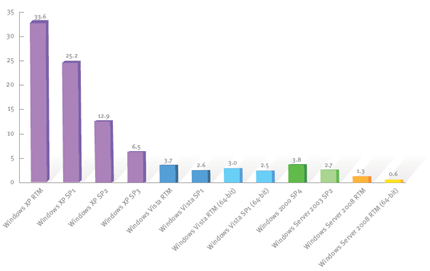

Полноразмерную диаграмму лучше смотреть в первоисточнике. Она отображает число зараженных машин на тысячу, выявленных (автоматически) в результате исполнения Malicious Software Removal Tool, для всех ОС Microsoft, начиная с Windows XP, с учетом сервис-пакетов. Собственно, данные говорят сами за себя, дополнительные выводы и комментарии имеются опять же в первоисточнике.

Впрочем, поправка на человеческий фактор пожалуй все же нужна. К примеру, пользователь не удосужившийся установить бесплатный сервис-пакет, наверняка вообще хуже следит за своей системой. Но общая тенденция все-равно слишком очевидна и, полагаю, справедлива не только для Windows.

20 апреля 2009 г., 17:00

Не то, чтобы уж очень хотелось попугать читателей, но если все это правда, то стоит крепко задуматься. Поскольку метод взлома, обнаруженный (придуманный?) специалистами компании Trust Digital, производит таки впечатление.

Суть его состоит в том, что в результате приема специальным образом сформированного SMS терминал автоматически запускает браузер и может, скажем, загрузить троянца или вообще что угодно. Атака получила название Midnight Raid (что-то вроде «полуночного налета»), в силу того, что темное время суток – наилучшее время для ее проведения, поскольку владелец не сможет вмешаться в происходящее (скрыть же данную деятельность пока не представляется возможным).

К сожалению, подробностей приводится слишком мало для того, чтобы сделать заключение, насколько этот метод реален и доступен для потенциальных злоумышленников. Предлагается лишь несколько демонстрационных роликов (с различными вариантами атак) с самой базовой информацией. Хотя и видно, что для формирования и отправки SMS используется какой-то специальный инструментарий, а в роли жертвы выступает смартфон под управлением Windows Mobile.

По идее оградить себя от Midnight Raid и возможных аналогов, использующих SMS, довольно просто с помощью любого инструмента противодействия SMS-спаму, однако сам прецедент дает хорошее представление о современном уровне защищенности мобильных коммуникаций.

17 апреля 2009 г., 11:24

По мере того, как Windows 7 приближается к стадии RC, наверняка у все большего числа пользователей возникает желание испробовать новую ОС собственноручно. Тем более, что согласно большинству отзывов , она вполне «юзабельна» уже сегодня.

Я совершенно согласен с этой точкой зрения, хотя, не скрою, сталкивался с некоторыми проблемами в Windows 7, по большей части связанными с несовместимостью ПО. Однако до сих пор я не использовал Windows 7 в своей каждодневной работе, что не дает права делать обоснованные выводы. Поэтому когда на днях понадобилось слегка обновить свою квази-рабочую машину, я решился на апгрейд с Windows Vista на Windows 7 (конкретно, одну из последних «утекших» сборок).

Должен сказать, что процесс миграции оказался не в пример утомительнее молниеносной чистой установки Windows 7. Впрочем, инсталляционная программа выполняет действительно титаническую работу, учитывая сотни тысяч файлов и настроек (это вовсе не преувеличение). Впрочем, время, в конце концов, не самое главное. Как все работает в результате?

Кажется, что ввиду архитектурной близости апгрейд Windows Vista до Windows 7 не должен вызывать проблем, тем не менее процедура предварительно выполняет поиск потенциально несовместимого ПО и попросту прервет свою работу в случае обнаружения такового. В моем случае были найдены какие-то рудименты какой-то версии Raxco PerfectDisk, поэтому пришлось еще раз его установить и сразу удалить – помогло. Был еще ряд некритичных замечаний относительно потенциальных проблем с отдельными программами и драйверами, мне они показались несущественными.

Зато совершенно незамеченным остался Norton UAC Tool, о котором, впрочем, не задумался и я. ;) В результате некоторое время было потрачено на последующее разбирательство, почему система (уже Windows 7) отказывается выполнять любые действия, требующие повышения уровня привилегий, сетуя на какие-то негодящие сертификаты. Помогла перезагрузка в Safe Mode и деинсталляция Norton UAC Tool.

Как ни странно, проблемы сугубо технического плана этим фактически были исчерпаны. В процессе апгрейда корректно удалились некоторые несовместимые компоненты (в том числе пакет удаленного администрирования серверов, так что пришлось отыскать версию, рекомендованную для Windows 7), обновились драйверы и т.д. Но злоключения не закончились.

Они оказались связанными с почтовой программой. В Windows Vista я, не мудрствуя лукаво, пользовался Windows Mail – мне хватало. В Windows 7 этого компонента, как известно, нет, рекомендуется скачать Windows Live Mail из пакета Windows Live Essentials – так я и поступил. После установки программа сама нашла сохранившиеся учетные записи и почтовые папки и любезно их импортировала, даже близко не подпустив меня к самому процессу. При этом, несмотря на то, что структура хранилища у двух программ совершенно одинакова, прежние сообщения были помещены не в основной ящик, а в дополнительные Storage Folders, за исключением Inbox, который все же продублировался.

Еще интереснее, что хотя в Windows Live Mail нет явного механизма автоматической обработки почты, правила из Windows Mail (а у меня их было довольно много) подхватились и продолжили использоваться. Т.е. часть писем стала попадать в корректный Inbox, а часть – раскладываться по папкам Storage Folders. При этом переиграть такое положении дел оказалось довольно непросто: в Windows Live Mail нет пользовательских инструментов ни для управления правилами, ни для импорта данных. Напрямую скопировать папки из Storage Folders в актуальный почтовый ящик тоже нельзя. Пришлось при закрытой программе перенести физические каталоги с сообщениями, тогда они с грехом пополам импортировались. Вычищать правила из реестра у меня уже не хватило здоровья, да они и сами перестали работать, поскольку предназначенные для них папки (из Storage Folders) я удалил.

Выводы. 1) Разработчикам Windows Live Essentials – однозначный незачет. Windows Mail, конечно, не была шедевром, но Windows Live Mail это вообще нечто. RSS-ридер, безусловно, штука полезная, но почему было хотя бы не оставить привычные инструменты импорта? 2) Апгрейд Windows Vista до Windows 7 вполне возможен, если вы четко представляете что делаете. Но я бы все-таки ратовал за чистую установку, хотя не могу дать гарантии, что инструмент Windows Easy Transfer также не «намутит» с переносом почтовых сообщений. Для пользователей же Windows XP доступен только последний вариант, апгрейд с этой ОС не предусмотрен.

13 апреля 2009 г., 11:02

Настоящую причину этого события мы вряд ли узнаем, а фантазировать не станем. Но факт остается фактом, SharePoint Designer 2007 стал бесплатным продуктом.

Собственно, добавить здесь особо нечего, кроме разве что ссылки на выкачку любых языковых версий. Если не ошибаюсь, прежде это выросшее из FrontPage приложение само по себе стоило чуть ли не $300. А вообще говоря – must have для всех, кто работает с SharePoint.

2 апреля 2009 г., 14:55

После моего прошлого сообщения по данной теме довелось выслушать ряд сомнений в полезности подобный решений. В принципе я тоже согласен, что даже слабо подготовленный пользователь сумеет вскоре приспособиться к новому интерфейсу. Тем не менее 100 тыс загрузок UBitMenu за 2 месяца (в отсутствие рекламы) свидетельствуют о наличии спроса.

А недавно самому пришлось вынужденно «пересесть» на Microsoft Office 2007 – на тестовой машине, где как раз был установлен данный плагин. И оказалось, что при всей интуитивности лент, какой-то сравнительно редко используемый инструмент мне проще (т.е. быстрее) найти в стандартном меню. Собственно, я изначально предполагал, что подобный комбинированный стиль работы окажется наиболее удобным. Странно, что подобная мысль не пришла в голову Microsoft, ведь сохранить стандартное меню (как отдельную ленту или даже как запасной режим) ничего не стоило.

С другой стороны, может и хорошо, что таким образом образовался простор для творчества сторонних разработчиков. Ведь проект UBitMenu поддержан не только числом загрузок. Количество локализаций также увеличилось, в частности, появилась русская. Она, кстати, при установке не заменяет английскую, так что последнюю следует деинсталлировать – хоть до, хоть после.

1 апреля 2009 г., 14:45

В этом году как-то особенно чувствуется, что 1 апреля большинство компаний приостановили свою обычную деятельность и занялись сочинением шуток и подсовыванием их друг другу. Возможно, виной тому известное мировое явление, называть которое своим именем уже считается едва ли не преступлением против человечности?

Не то чтобы я отрицал наличие юмористического потенциала в ИТ-индустрии, но должен признать что большинство присланных сегодня шуток – даже если и веселы, то все равно слишком очевидны.

К примеру, Opera обещает реализовать в 10 версии браузера управление серфингом… мимикой (Face Gestures). Тут не спасает ситуацию даже то, что это вполне реально (естественно, через веб-камеру;).

Ситуация с Abbyy MindReader еще прозрачнее. Хотя лично я бы совсем не отказался от версии MindReader Housewife.

А вот кому действительно удалось меня слегка озадачить, так это Netcraft. Суть их новости в том, что после обнаружения очередных брешей в самых современных версиях браузеров наблюдается энергичная миграция пользователей на текстовый Lynx, который, очевидно, не подвержен расхожим рискам, связанным с использованием скриптов и плагинов. Особенно в области банкинга, интернет-платежей и пр. Однако по здравом размышлении я все-таки отнес ее к первоапрельским, по нескольким косвенным признакам. Интересно, а вы с этим согласны?

25 марта 2009 г., 10:52

Как говорится, на ловца и зверь бежит. Не успел я пожаловаться на отсутствие в WordPad из Windows 7 поддержки DOC, как новое решение пришло с неожиданной стороны. :)

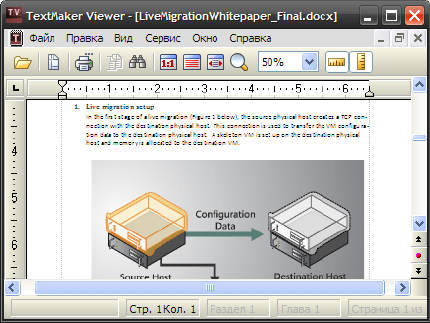

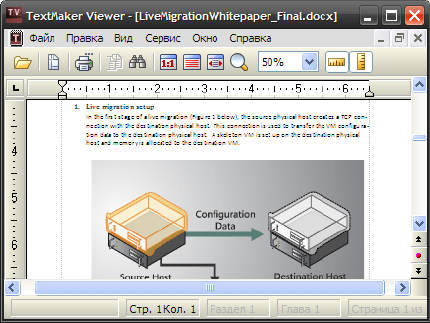

Немецкая компания SoftMaker объявила о выпуске бесплатной программы TextMaker Viewer 2009, читающей (и печатающей) все актуальные на сегодня форматы текстовых документов – DOC, DOCX, SXW, ODF и ряд других. Мы регулярно пишем об офисном пакете этого разработчика, а TextMaker Viewer – побочный продукт главного проекта. В нем, судя по всему, обкатываются новые технологии, в данном случае – поддержка DOCX.

Впрочем, какая разница, если программа отлично справляется со своими задачами. При этом гораздо компактнее официальных утилит. Есть даже интерфейс на русском.

19 марта 2009 г., 11:45

На проходящей в эти дни конференции по безопасности CanSecWest 2009 завершился первый этап конкурса Pwn2Own, предполагающий взлом компьютерных систем через браузер. Причем завершился прогнозируемо :)

Участникам предлагались два стандартных ноутбука под управлением Windows 7 (с IE8, Firefox и Safari) и Mac OS X (Firefox и Safari). Первый этап – самый сложный, поскольку не предполагает ни наличия дополнительного софта (даже плагинов), ни дополнительных действий пользователя, кроме перехода по указанной ссылке.

Однако следующие этапы фактически потеряли смысл (хотя наверняка все-равно будут проводиться), поскольку оба ноутбука были успешно взломаны и выиграны (по условиям конкурса они представляют часть приза). Первым «ушел» MacBook – Чарли Миллеру, улучшившему свой прошлогодний результат (тогда первой также пала Mac OS X с Safari), на это понадобились считанные секунды.

А на платформе Windows, хоть и не так быстро, были последовательно взломаны все браузеры, за счет чего хакер Нилс смог конкретно поправить свое материальное положение (кроме самого ноутбука он получил по $5 тыс. за каждую успешную операцию).

Некоторые дополнительные подробности можно почитать на блогах участников конференции, например здесь. Напомню также, что по условиям конкурса Pwn2Own могут применяться только неизвестные до этих пор уязвимости. Т.е. как минимум мы имеем три Zero Day дырки.

Имеет ли смысл в свете этих фактов всерьез рассуждать о том, что какая-то платформа/программа безопасней или надежней другой? Хотя да, Linux не была взломана ни разу ;)

18 марта 2009 г., 13:55

Пока официального Reviewer’s Guide для Windows 7 нет (в отличие, кстати, от Windows Server 2008 R2, что по своему показательно), крайне увлекательно самостоятельно набредать на какие-то «фишки»… Вот, к примеру, печать. Казалось бы, что там изобретать? Оказалось – есть что.

Первый раз я столкнулся с этой стороной Windows 7, «расшаривая» домашний (подключенный к стационарному компьютеру) принтер. И семейные рабочие (на Windows XP), и тестовый (на Windows 7) ноутбуки одинаково успешно его нашли, опознали и установили. Вот только печать сразу заработала лишь в Windows 7. Принтер, естественно, GDI, подключенный через USB, соответственно, автоматически сгенерированный порт выглядел как «USB_что-то-там». После недолгих экспериментов в Windows XP проблема решилась ручной установкой с явным указанием порта как \\computer\printer. Тогда показалось – мелочь.

А давеча подключал к тестовому ноутбуку офисный сетевой принтер и выяснил, что Windows 7 автоматически находит и без проблем конфигурирует устройства, подключенные через принт-серверы. Тот, кто делал это прежде вручную (хоть в Windows XP, хоть в Windows Vista) – наверняка оценит.

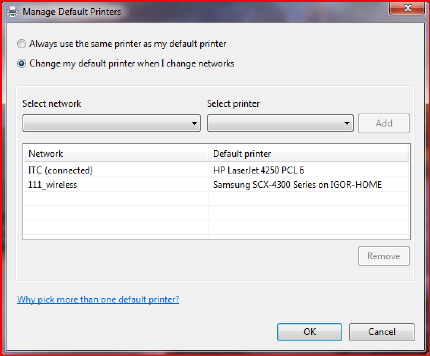

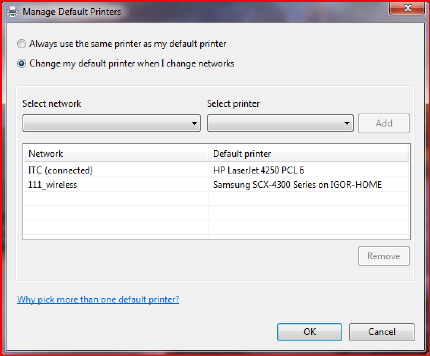

Дальше больше – оказалось, что в Windows 7 для каждой сети можно задать свой принтер по умолчанию. Раньше это было возможно только с помощью сторонних утилит, которые, при всей их видимой полезности, нередко бывают источником проблем.

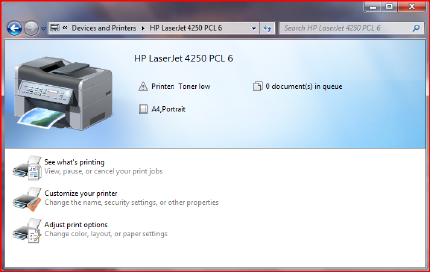

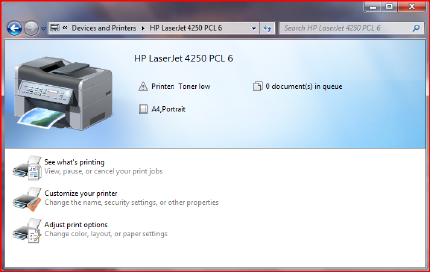

Ну и наконец, как действительно несущественный бонус, – консоль принтера в формате Device Stage. Аскетичная потому, что стандартная.

На официальном сайте Microsoft подобная поддержка задекларирована только для многофункциональных устройств HP, а этому принтеру видимо досталась за компанию (кстати, на картинке судя по всему также изображено МФУ). Если производители периферии активно поддержат это новшество (а все к тому идет), то список функций в подобных консолях наверняка будет побогаче.

|

|

|