Графеновый фотодетектор интегрирован в чип

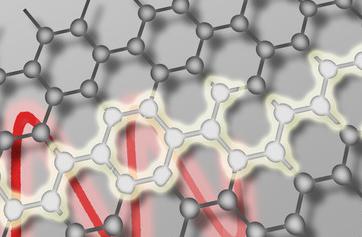

Ученые из Венского технологического университета, исследующие графен и возможные технологические приложения этого нового материала добились успеха в реализации стандартных компьютерных микросхем со встроенными фотодетекторами на его основе.

Прежде уже предпринимались попытки интегрировать непосредственно в чип фотодетекторы, сделанные из других материалов, например, из германия. Однако эти материалы могут использовать свет только в определенной полосе частот. Исследователи смогли показать, что графен одинаково хорошо преобразует свет всех длин волн, применяемых в оптоволоконных телекоммуникациях, в электрические сигналы. Результаты работы венских физиков опубликованы в журнале Nature Photonics.

Еще два года назад коллектив Томаса Мюллера (Thomas Müller) в институте фотоники Венского технологического университета показал, что графен идеально подходит для превращения света в электрический ток. «Многие материалы могут трансформировать свет в электросигналы, но графен позволяет делать это особенно быстро», — говорит Мюллер. Таким образом, в будущем, графеновый фотодетектор, вероятно, станет самым востребованным вариантом во всех случаях, когда большие объемы данных потребуется передать за короткий промежуток времени.

Экспериментальное устройство, изготовленное в сотрудничестве с Университетом Иоганна Кеплера в Линце (Австрия), включает узкий волновод диаметром от 200 до 500 нм, который направляет оптический сигнал на графеновый слой, где и происходит преобразование. Подобный фотодетектор отличает не только высокое быстродействие, но и компактные размеры. На чип с площадью поверхности один квадратный сантиметр может уместиться 20 тыс. графеновых фотодетекторов, обрабатывающих данные из такого же количества различных информационных каналов.

Ускорение процесса преобразования имеет значение не только для улучшения передачи данных на большие расстояния. Это позволяет думать о внедрении оптических коммуникаций в сами компьютеры, например, для обмена информацией между многочисленными процессорными ядрами. Помимо увеличения быстродействия это позволит значительно снизить расход энергии.